チュートリアル通信第5回 国内MBA合格者が語る!研究計画書対策

チュートリアル通信

河合塾KALSの大学院入試対策講座では、チューター制度を導入しています。授業での合格指導のみならず、受講生向け学習ガイダンス「サクセスチュートリアル」や個別相談(カウンセリング)などを通じて、進路・志望先に関すること、自主学習に関することなど、合格に向けてきめ細かくアドバイスをしています。

河合塾KALSの国内MBA・MOT対策講座

第5回 研究計画書対策

皆さん、こんにちは。徐々に暑くなり体調管理が難しい時期ですが、受験勉強は進んでいるでしょうか。暑い時期からの頑張りが合否を分けますので、しっかりと気を抜かずがんばりましょう。

そろそろ募集要項や出願書類の様式が各大学院のHPなどで入手できる時期です。そこで今回は、その提出書類のひとつである研究計画書の作成に焦点を当ててみたいと思います。また、研究計画書と深く関わる面接対策についても少しお話したいと思いますので、ぜひ皆さんの参考にしていただければと思います。なお、研究計画書の呼び名はMBA各校で異なりますが(例えば、将来計画書(一橋大学大学院)、エッセイ(早稲田大学大学院)など)、ここでは表記上「研究計画書」と統一しています。

◎研究計画書と面接対策について

国内MBAの大学院を受験する際に、必ず提出を求められる書類のひとつが研究計画書です。この研究計画書は、大学院側からすると、皆さんのこれまでの経験や将来像を知る唯一の情報源であると言っても過言ではありません。

そのため、筆記試験後に実施される面接試験では、面接官がそれに目を通して臨んできます。皆さんが作成した研究計画書に記載されてある内容は、面接試験自体の進行に大きな影響を及ぼすと考えるのが妥当ですから、面接官を意識した研究計画書の作成が重要になってきます。従って、研究計画書の完成度が面接の合否に大きく係ることを強く意識して作成しましょう。

◎研究計画書で意識すべき3つのポイント

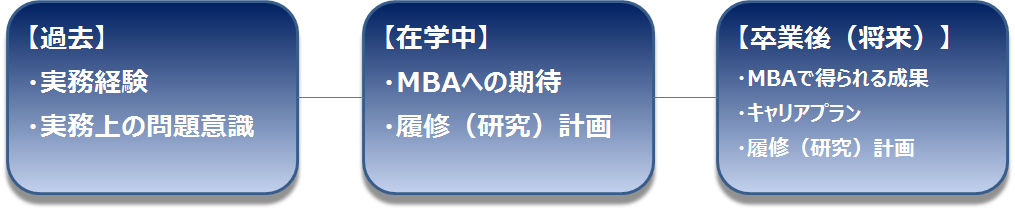

研究計画書は、国内MBAごとに質問や書式が定められています。ただ、本質的な問われている内容はほぼ共通しているといえます。具体的に言えば、下図の3点です。

1. 過去 ―― 実務経験と問題意識

はじめに、今までの社会人経験について説明します。言うまでもなく、単純に時系列にまとめるだけでは不十分です。ご自身で得られた成果や失敗したと考える経験などを通じて、ご自身が国内MBAへの進学、研究を目指すきっかけとなった問題意識を記述します。学部生の方は実務経験がないケースが多いので、学部での経験やご自身の立場から見た実務上の問題意識を整理することになります。

2. 在学中 ―― 入学後の履修計画

MBAに対する期待、すなわち志望動機を書きます。ご自身が抱えている問題意識が、志望校に進学することによってどう解決されるのかを記載します。入学後の履修(研究)計画は、参照した文献、説明会やパンフレットなどMBAから提供された情報をベースに整理すれば問題ございません。研究まで質問されている場合は、問題意識から導き出したテーマや、研究方法についても説明します。

3. 将来 ―― 成果とキャリアプラン

ご自身が現在考えているキャリアプランを示します。中期的(5年後)のことを書くのか、長期的(10年後以降)の事を書くのか制限はないものの、字数に限りがあるため、簡潔に記載しましょう。さらに、キャリアプランを実現するために、MBAで学んだことで得られる成果、すなわちご自身の仕事でどのように活用されることを期待するのかを記載します。

◎作成時によくある質問

さて、国内MBAで求められる研究計画書のポイントを説明したとき、皆様から多くいただく質問があります。それは、

「研究計画書に書いた内容は、入学後絶対に実行しなければいけないか?」

ということです。まだMBAに進学していないのに履修計画やキャリアプランを決めてしまうことに違和感を持つケースが少なからずあるようです。結論から言えば、プランが変わることを全く問題視していません。実際、とある国内MBAの教授は、「講義を通じて問題意識が深まるのだから、(研究)テーマが変わるのは当然である」、と公言しています。なにより、筆者自身も研究計画書では中小企業の経営戦略をテーマに掲げていたものの、履修を進めるうちに組織論に関心が移り、職務満足に関する研究成果を論文としてまとめました。あくまでも、現時点で何に関心があるか、MBAを通じて将来どうしたいのかを整理し記述すれば問題ないでしょう。

ただし、筑波大学大学院(GSSM)は提出した研究計画書に基づいて履修することが求められます。そのため、研究テーマやその方法論も含めて慎重な検討が必要です。詳細は「研究計画書概要講義」、ならびに「MBA筑波対策」講義をご参考ください。

おおまかではありますが、以上が研究計画書の作成に重要な事項になります。

研究計画書は非常に時間がかかり、忍耐を必要とします。そのため、誰かの模倣ではなく、文書の組み立てや、よく考えて言葉に落としていくという作業が重要です。自分を売り込む手段として何回も見直して完成度を高めていきましょう。

MBAチューター